|

по дороге разочарований!

|

|

| speleodog | Дата: Пятница, 27.12.2013, 23:15 | Сообщение # 31 |

|

Главный путешественник

Группа: Заслуженные

Сообщений: 307

Авто: Нива 2121

Награды:

9

Репутация: 4

Замечания: 0% ± Статус: Вне сайта (А разве вне сайта есть жизнь?) | Цитата karrvalo (  ) но,направление правильное,...дисциплина,патриотизм...спорт.

1. Нельзя дважды войти в одну реку. Казачество доказало свою несостоятельность (военную прежде всего) проиграв в боях гражданской войны голодранцам и пьяницам:)))) (как принято сейчас говорить). А действительно: взять события на станции Тальменка, когда вся эта белая кость круто замешанная на голубоватой крови, бросив бронепоезд и артилерию в ужасе бежала от неумелых крестьян вооруженных пиками и трещетками вместо пулеметов (почитайте воспоминания А.И.Камбалина "3-й Барнаульский Сибирский стрелковый полк в Ледяном походе").

2. время от времени появляются в казачей среде "мысли" о:

- Признание этнических КАЗАКОВ, искусственно разделяемых сегодня по территориальному признаку (донских, кубанских, терских, уральских,

оренбургских и т.д.), представителями единого, насильственно разделенного КАЗАЧЬЕГО народа.

- Признание факта существования в период (min) со второй половины XV века до 1671 года (первая присяга царю) независимого

КАЗАЧЬЕГО государства (Донской КАЗАЧЬЕЙ республики).

- Признание факта захватнической военной экспансии (1707 г.) «петровской» Российской империи против суверенного КАЗАЧЬЕГО

государства, результатом чего стало уничтожение его независимости и

насильственное включение земель Донской КАЗАЧЬЕЙ республики и ее

уцелевшего от физического уничтожения населения в состав и подданство

Российской империи.

- Признание факта проводимой в течение трех столетий политики

насильственной ассимиляции, геноцида и дискриминации в отношении

КАЗАЧЬЕГО народа со стороны Российской империи и ее преемников.

Странный такой весьма не патриотический патриотизм вырисовывается:)))

Что же касается изучения совсем недавней истории Алтая- чем больше разных мнений будем знать, тем лучше. Кровавые, страшные и интереснейшие события захлестнули Алтай начала XX века.

|

| |

| |

| Rocki | Дата: Понедельник, 30.12.2013, 19:32 | Сообщение # 32 |

Ветеран путешествий

Группа: Заслуженные

Сообщений: 1754

Авто: Дайхатсу Рокки АКПП 1992 МТ 31

Награды:

5

Репутация: 3

Замечания: 0% ± Статус: Вне сайта (А разве вне сайта есть жизнь?) | Я почему то всегда казаков представлял как у Репина на картине и в книге Злобина "Степан Разин". Это вот действительно была вольница казацкая, а в форме и при регалиях это уже извините служивые люди.

Петров Александр

|

| |

| |

| karrvalo | Дата: Суббота, 03.09.2016, 21:39 | Сообщение # 33 |

Лучший пользователь сайта 2013 г.

Группа: Заслуженные

Сообщений: 1404

Авто: X-treil

Награды:

6

Репутация: 2

Замечания: 0% ± Статус: Вне сайта (А разве вне сайта есть жизнь?) |

....исторически популярен в Катанде-

Есаул Александр Петрович Кайгородов,

ковалер 4х-"георгиевских крестов",последний атаман в чине "есаула"

который, квартировал в Катанде в 1922г,

НО не очень , рассказывают...про это,хотя , многие помнят,а

сдесь,выдался проводник показать с обзорной горы корону Белухи,

и оказалось,что ходили караваны

Кайгородова,а, позже и отряд "чоновцев"Долгова,почти этими-же дорогами.

Прям, дословно рассказал, будто каждый день ходит...

получается это- Река Большой Яломан – вершина Теректинского хребта, урочище Тогускёль (Девять озёр),

Урочище Тогускёль – исток реки Малая Катанда. Вокруг – снежные вершины Теректинского хребта,

а вдалеке уже, видны ледники Катунского хребта (в безоблачную погоду).

Река Малая Катанда бурная и холодная.

Кедрач сменяется лиственницами и начинается спуск в Уймонскую долину...

............

ну, мы-то, поднялись чуть до склона горы Саптан,чтоб увидеть Белуху,

хотя, весь маршрут , очень интересен.

.................

на последок,очень неохотно и загадочно тайно,

и сам не пошел,показал все-таки , с оговоркой,

что точного места гибели никто не знает,но приблизительно,

поставлен памятный крест есаулу.

..........................

….не давно,в сети,был кричаший коментарий под фото

Памятника красногвардейцам у Белого Бома.

Автор обвинял казачий разьезд « кайгородовцев» в

разгроме отряда красных ,где находился и погиб его дед….,

спор был жарким и даже фото ,потом удалиЛи,но все-же

большинство,аргументировало,что( есаул)атаман Кайгородов,

принял командование, после гибели

штапс-капитана Сатунина,и

прикрывал отход беженцев и подвод из Бийска....,

а не ловил разьездами красногвардейцев.

...............

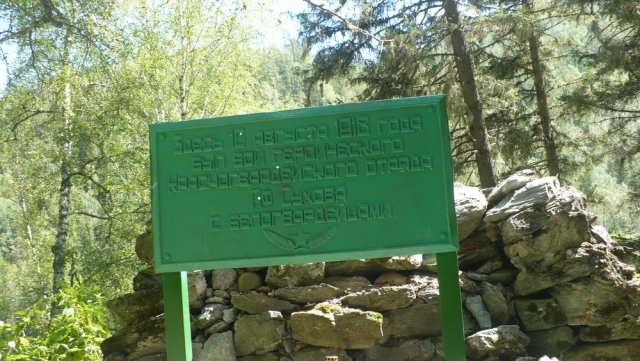

Памятник у Белого БомА — дань признательности и уважения советских людей красноармейцам,

павшим в борьбе за установление власти Советов в Горном Алтае,

сооружённый и открытый на Белом боме в 1957 году.

(фото сайта алтай-турист)

...............

....пока,такие приоритеты истории Алтая.

karrvalo

Сообщение отредактировал karrvalo - Суббота, 03.09.2016, 21:42 |

| |

| |

| galt | Дата: Четверг, 17.08.2017, 09:47 | Сообщение # 34 |

Администратор сайта

Группа: Администраторы

Сообщений: 5833

Авто: Pajero Sport TD + Chery Tiggo4

Награды:

19

Репутация: 9

Замечания: ± Статус: Вне сайта (А разве вне сайта есть жизнь?) | Продолжая тему

Отголоски гражданской. На Алтае открыли памятник красному командиру

Коммунисты охотно откликнулись на призыв

Отряд Петра Сухова

ГОРНО-АЛТАЙСК, 16 августа 2017, 17:54 — REGNUM В окрестностях небольшого селе Катанда, расположенного в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, состоялась торжественная церемония открытия отреставрированного памятного знака, установленного на месте гибели отряда красноармейцев Петра Сухова. Этот знак был установлен еще в советские годы, однако затем был заброшен и приобрел «неприглядный вид», сообщает пресс-служба республиканского Госсобрания.

5

© Госсобрание Республики Алтай © Госсобрание Республики Алтай

Участники торжественного мероприятия

На церемонии выступил лидер регионального отделения КПРФ, депутат Госсобрания Виктор Ромашкин. Он рассказал, что с инициативой реставрации памятника к нему обратилась местный краевед Мария Сюнюшева, и коммунисты охотно откликнулись на просьбу и собрали необходимые средства.

4

© Госсобрание Республики Алтай

Лидер регионального отделения КПРФ Виктор Ромашкин

Ромашкин процитировал генерала Михаила Карначева и полковника Виктора Гришаева, которые исследовали алтайские события 1919 года и пришли к выводу, что Петр Сухов и его командиры проявили недюжинные таланты военачальников, поскольку, пробиваясь в Туркестан, из двадцати боев в восемнадцати они одержали победу. «В освобожденных от белых селениях проводились митинги, создавались комитеты бедноты, вооружались группы будущих партизан, которые успешно громили колчаковцев на Алтае в 1919 году», — сказал Ромашкин. Главком пятой Красной Армии Восточного фронта Генрих Эйхе писал: «Нельзя без глубочайшего восхищения и волнения читать документы о походе отряда Сухова, важнейшем во всей истории гражданской войны на востоке».

«Присутствующие на мероприятии жители благодарили организаторов за восстановление знака и выражали полную солидарность с мнением парламентария Ромашкина о том, что гражданская война, в которой брат идет на брата, порождается неправильными действиями власти, когда она перестает заботиться о своих гражданах, допускает раскол общества, позволяет отдельным людям за счет эксплуатации природных ресурсов получать несметные богатства, при этом подавляющее большинство населения стремительно катится в нищету и не чувствует уверенности в завтрашнем дне», — говорится в сообщении алтайского Эл Курултая.

Кроме открытия памятного знака, участники торжества посетили мемориальный комплекс в селе Тюнгур. Здесь в братской могиле похоронены 144 красногвардейца и их командир Петр Сухов. Комплекс, открытый сорок лет назад, также нуждается в капитальном ремонте. «Но такой ремонт требует совместных усилий власти и общественности», — заявил Виктор Ромашкин.

3

© Госсобрание Республики Алтай © Госсобрание Республики Алтай

Памятный знак после реконструкции

Петр Сухов родился в 1884 году. В феврале 1917 года вступил в партию большевиков, был начальником штаба Красной гвардии в одном из поселков в Кузбассе. После мятежа чехословацкого корпуса Сухов во главе отряда в двести человек через Салаирский хребет и тайгу прибыл в Барнаул. Его появление приостановило на несколько дней захват города белогвардейцами, но 15 июня 1918 года красные оставили центр Алтайской губернии и собрались на станции Алейской. Сухов стал командиром сводного двухтысячного отряда. Было решено идти на Омск для соединения с Красной армией, но около Карасука было получено известие о том, что Омск занят белогвардейцами, и отряд решил через Горный Алтай идти в Туркестан на соединение с Красной армией. К тому времени вся власть в Сибири была у Временного Сибирского правительства.

2

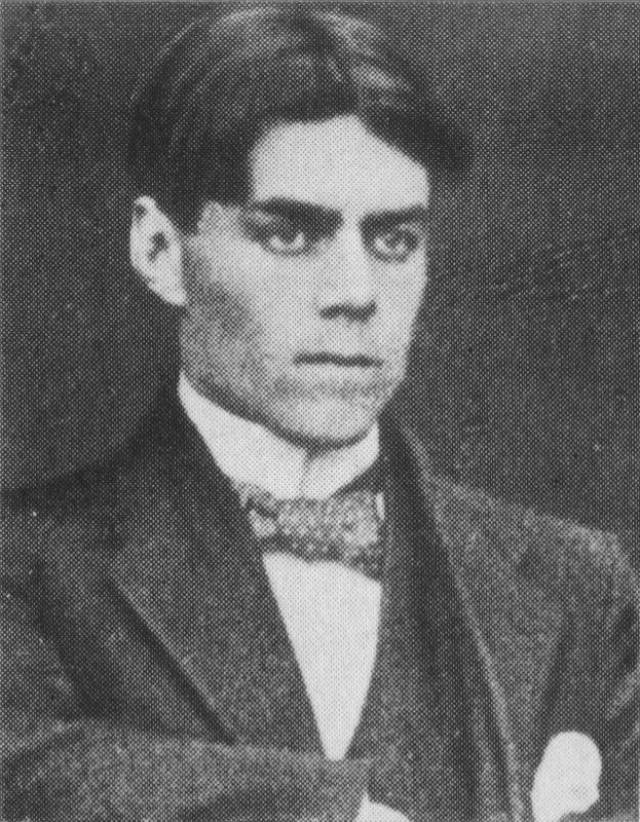

Петр Сухов

Против соединения Сухова были собраны белогвардейцы. Кровавые сражения произошли 4−6 августа в селе Тележихе, откуда отряд Сухова пошел в Уймонскую долину. Здесь, судя по всему, красноармейцы за очень короткий срок настроили против себя местное население и, в первую очередь, проживавших здесь старообрядцев. В этой ситуации отряду белогвардейцев под командованием поручика Любимцева без особого труда удалось заручиться их поддержкой и устроить эффективную засаду, в которой 10 августа погибли практически все красноармейцы, а остальные, в том числе Сухов, взяты в плен. Вскоре в ставке есаула Александра Кайгородова Сухов был казнен. Спастись удалось только Ивану Долгих, который в 1922 году вернулся в эти места во главе отряда ЧОН и ликвидировал отряд Кайгородова. Утверждается, что Долгих лично отрубил голову казачьему есаулу. За уничтожение повстанческого движения на Алтае был награжден орденом Красного Знамени, всю оставшуюся жизнь проработал руководителем различных лагерей в системе ГУЛАГ, был полковником НКВД и умер в Москве в возрасте 60 лет.

Память Долгих и Сухова увековечена. В частности, именем Петра Сухова названы улицы в Барнауле, Солонешном, Горно-Алтайске, Усть-Коксе, Салаире. В селе Тележиха установлен его бюст.

При этом оценка деятельности Сухова, как это часто и бывает с персонажами гражданских войн, весьма противоречива. Так, бывший глава Республики Алтай Семен Зубакин, сам уроженец Усть-Коксинского района, в своих воспоминаниях достаточно резко высказывался о деятельности суховских красноармейцев.

«Мирная жизнь старообрядцев в Уймонской долине нарушилась, когда в долину пришел отряд красногвардейца Петра Сухова, выходца из Петербурга, — рассказывал он. — Конечно, для старообрядцев, привыкших жить своим трудом и волей, это была совершенно чуждая сила. И вот эти люди заехали в долину, где тишь, благодать, где люди жили своим трудом, и начали грабить: взламывать сундуки, выбрасывать сарафаны, забирать монетки, колечки, ожерелья, угонять лошадей, насиловать молодых женщин. Мужики не стерпели этого, собрали отряд, и когда отряд Сухова, разорив Катанду, пошел к Тюнгуру, то собрались и в узком месте его разгромили».

1

Отряд Петра Сухова

«Василий Вахромеевич Атаманов не участвовал непосредственно в этом бою, но потом, когда Петра Сухова поймали, посадили в сарай, Василий с мужиками приезжали смотреть на него. Об этом он мне сам рассказывал. Конечно, разгромом отряда Сухова дело не закончилось. Иван Долгих, красноармеец из этого отряда, смог избежать смерти, бежал через перевал. Потом он возглавил отряд чоновцев и пришел мстить… Пролилось страшно много крови. Катанда была фактически полностью уничтожена, и там потом много коммунаров поселилось, прибывших, как в «Поднятой целине», по партийному заданию. Поубивали людей, живших своим трудом, и начали строить колхозную жизнь… Отец привез его (Василия Атаманова — прим. ИА REGNUM ) в 50-х годах, совершенно больного, он уже не ходил, был скован параличом. Я в то время пацаном был, но расспрашивал его постоянно. Вот был интересный момент. Сидит дед, немощный, недвижимый, прошедший муки и страдания, а его потомок, то есть я, читает книжечку про героя Петра Сухова, с фотографией героя на обложке. Я спрашиваю: «Дядя Вася, а ты Сухова видел, помнишь его?». Он посмотрел на портрет и заплакал. Странно мне было, почему он плачет. Я ведь не понимал целостной картины происходившего тогда, в те страшные годы разрушения привычного уклада. Теперь я понимаю, что по-настоящему соль земли — это он, Василий Атаманов, а не те, кто грабили и уничтожали. Да, значение его слез я понял позднее».

Подробности: https://regnum.ru/news/society/2310815.html

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

АДМИН

|

| |

| |

| karrvalo | Дата: Четверг, 17.08.2017, 20:56 | Сообщение # 35 |

Лучший пользователь сайта 2013 г.

Группа: Заслуженные

Сообщений: 1404

Авто: X-treil

Награды:

6

Репутация: 2

Замечания: 0% ± Статус: Вне сайта (А разве вне сайта есть жизнь?) | Цитата galt (  ) Отголоски гражданской.

....получается, почти , каждую осень-в Августе,Сентябре,

бываем в Катанде(е) и ходим, бродим по задворкам через село на обзорную гору

и всегда всплывет ,

какая-нибудь , история...

то место- сарай , где сидел подрастрельный Сухов, то Крест по среди школьного заросшего огорода,

то обрыв,

где, вроде-бы расстреливали,краснормейцев ,которые....

(цитата с ИА REGNUM.)))

Цитата galt (  ) начали грабить: взламывать сундуки, выбрасывать сарафаны, забирать монетки, колечки, ожерелья, угонять лошадей, насиловать молодых женщин. Мужики не стерпели этого, собрали отряд, и когда отряд Сухова, разорив Катанду, пошел к Тюнгуру, то собрались и в узком месте его разгромили».

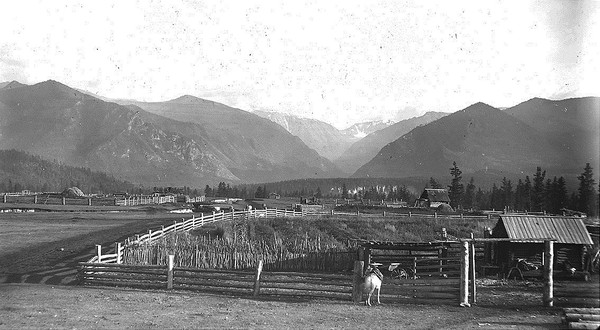

фото Катанда(а)

.....может, какой -нибудь, историк и расскажет,

опираясь на факты, а пока только догадки и биографии кто с кем воевал.

Одним из участников Белого движения на Алтае был капитан Дмитрий Сатунин.

Дмитрий получил неплохое базовое образование, окончив частное реальное училище в г. Санкт-Петербурге,

затем какое-то время состоял студентом Новороссийского университета. Мы не знаем, закончил его Д.В. Сатунин или еще нет,

когда началась Первая мировая война ...

Александровское военное училище, которое окончил по первому разряду в феврале 1915 года.

После окончания училища Дмитрий Владимирович Сатунин был зачислен в 28 пехотный батальон,

а с 1 апреля 1915 г. переведен в 121 пехотный Пензенский генерал-фельдмаршала графа Милютина полк .

20-го апреля на арьергардной позиции у Розенборка, обороняя подступы к позиции,

опять целый день задерживал противника, переходя в контр-атаки и,

потеряв из пополненной до 200 человек роты - 137 нижних чинов убитыми и ранеными,

а сам будучи еще дважды ранен,

все же дал возможность 121-му Пензенскому и 252-му Хотинскому пехотным полкам до ночи удержаться на занимаемой ими позиции.

Несмотря на раны, оставался на своем посту до сдачи роты заместителю. 26.VIII.1916.»

Приказом от 26 августа 1916 года Д.В. Сатунин был награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.

фото архива

Кайгородов, Александр Петрович

В довоенное время он занимался хлебопашеством, работал учителем в начальной школе села Сок-Ярык и учителем словесности в селе Онгудай,

В 1908 году поступил на военную службу в казачью часть г. Усть-Каменогорска. В 1911 году произведён в хорунжего.

Когда началась Первая мировая война, он был призван в действующую армию,

в составе которой участвовал в боевых действиях против османских войск на Кавказском фронте.

За «проявленные смелость и отвагу» к 1917 году он стал полным кавалером Георгиевского креста

а также получил офицерский чин

В этом же году Кайгородов окончил 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков армейской пехоты...

Георгиевский Крест II степени № 5958 КАЙГОРОДОВ Александр Петрович — 74 пех.

Ставропольский полк, команда связи, мл. унтер-офицер.

За то, что в бою с 15 на 16.08.1915 у с. Бубново, вынес раненого офицера из сферы огня, чем спас ему жизнь

..............

Сухов, Пётр Фёдорович

Биография

родился в 1884 году в семье счетовода из Верх-Уральского завода.

В 1915 году был вовлечён в революционную деятельность, после чего последовал первый арест и увольнение...

и ...".уехал "в Сибирь... в маленький шахтёрский поселок Кольчугино.

тоесть,с одной стороны кадровые военные,

с другой-революционеры судимые, ссыльные.

...........

После революции Сатунин вновь появился на Алтае в 1918 г.

в чине штабс-капитана. В начале 1918 г. он был служащим в аппарате Монголэкса

Выдвинув лозунг «Алтай для алтайцев», он приобрел симпатии коренного населения.

Утвердившись в Кошагачском районе, отряд Сатунина (более 80 человек) начал продвигаться по Чуйскому тракту на северо-запад.

На предложение признать Временное Сибирское правительство Сатунин ответил,

что согласится сделать это только в том случае, если «само правительство признает самостоятельность и независимость Алтайской республики».

Власти объявили Сатунина мятежником и двинули против него войска из Бийска.

В течение трех дней Д. В. Сатунин вел боевые действия против Южной группы белых войск под командованием капитана Травина

созданной для уничтожения отряда П.Ф. Сухова, который через Алтайские горы хотел уйти в Туркестан,

где еще сохранялась власть большевиков.

Отвлекая на себя внимание отряда Травина, Сатунин, сам того не желая, продлил жизнь суховского отряда.

.............

....то есть, ( почти) на одной стороне, воевали с Суховым...

а , потом ушел к Колчаку, Кайгородов командовал у него сотней,

а , далее, после гибели Сатунина, принял командование...

..............

В августе 1918 года, в составе отряда войскового старшины В. И. Волкова,

Кайгородов-

принимал участие в уничтожении красного партизанского отряда П. Ф. Сухова.

После окончательного разгрома суховцев под селом Тюнгур и пленения выживших партизан,

ходатайствовал об отмене расстрела, знакомого ему по Кавказскому фронту, Ивана Ивановича Долгих.

и его помиловали и отпустили....

а он вернулся в 1922 ...

В этом бою Кайгородов был тяжело ранен,

после чего командир чоновцев И. И. Долгих, взяв есаула за чуб, отрубил ему голову.

Её, окровавленную, насаженную на штык, отправили в штаб, находившийся в селе Алтайское,

а впоследствии провезли её в ящике из-под патронов по алтайским деревням и сёлам

За удачно проведённую операцию по ликвидации Кайгородова руководивший ею командир сводного отряда

Долгих был награждён орденом Красного Знамени.

..............

.....

Цитата galt (  ) ГОРНО-АЛТАЙСК, 16 августа 2017, 17:54 — REGNUM В окрестностях небольшого селе Катанда,

расположенного в Усть-Коксинском районе Республики Алтай,

состоялась торжественная церемония открытия отреставрированного памятного знака,

установленного на месте гибели отряда красноармейцев Петра Сухова.

Этот знак был установлен еще в советские годы, однако затем был заброшен и приобрел «неприглядный вид»,

..............

такие истории.

karrvalo

Сообщение отредактировал karrvalo - Четверг, 17.08.2017, 21:04 |

| |

| |

| drozzd-k | Дата: Четверг, 11.10.2018, 17:05 | Сообщение # 36 |

Младший путешественник

Группа: Пользователи

Сообщений: 19

Авто: Хонда Аккорд

Награды:

0

Репутация: 0

Замечания: 0% ± Статус: Вне сайта (А разве вне сайта есть жизнь?) | Очень интересный и поучительный рассказ

Костя

|

| |

| |

| karrvalo | Дата: Среда, 02.04.2025, 12:15 | Сообщение # 37 |

Лучший пользователь сайта 2013 г.

Группа: Заслуженные

Сообщений: 1404

Авто: X-treil

Награды:

6

Репутация: 2

Замечания: 0% ± Статус: Вне сайта (А разве вне сайта есть жизнь?) | Цитата drozzd-k (  ) Очень интересный и поучительный рассказ

"Бомба" от Артема Головина!

Золото Кайгородова

Александр Петрович Кайгородов – известная фигура на Алтае. Его имя связано с белым движением и многими ключевыми фигурами Алтая периода Гражданской войны. В советское время его называли главарем белобандитов, а в постперестроечное время атаманом казаков, которые противостояли красным. Его биография достойна хорошего блокбастера, а то и сериала на несколько сезонов.

Александр Кайгородов родился в 1887 году в селе Абай Уймонской волости Бийского уезда Томской губернии в семье русского крестьянина-переселенца и алтайки. 1897 году окончил начальную четырёхлетнюю школу в селе Сок-Ярык. Этот населённый пункт находился на территории современного Онгудайского района Республики Алтай. В XIX веке здесь была паромная переправа через реку Катунь и отсюда шла дорога в долину реки Аргут. В 1905 году Кайгородов закончил восьмилетнюю гимназию в Бийске, затем занимался хлебопашеством, работал учителем в начальной школе села Сок-Ярык и учителем словесности в селе Онгудай, а позже в 1906-1907 г. служил таможенным обрезчиком в селе Кош-Агач, в его обязанностях было объезжать таможенные пикеты, и проверять их боеспособность. В это время Кайгародов часто бывает на Укоке, где в то время на реке Ак-Алахе находился такой пост, одновременно служивший переправой. В 1908 году Кайгородов поступил на военную службу в казачью часть г. Усть-Каменогорска. В 1911 году произведён в хорунжего. В том же году женился на Александре Дорошенко. В 1912 году у него родился сын Пётр. Когда началась Первая мировая война, был призван в действующую армию, в составе которой участвовал в боевых действиях против османских войск на Кавказском фронте. За «проявленные смелость и отвагу» к 1917 году стал полным кавалером Георгиевского креста, а также получил офицерский чин. В том же году Кайгородов окончил 1-ю Тифлисскую школу прапорщиков армейской пехоты.

В июне 1918 года Кайгородов примкнул к новообразованной антибольшевистской Сибирской армии. В августе 1918 года, в составе отряда войскового старшины В. И. Волкова, принимал участие в уничтожении красного партизанского отряда П. Ф. Сухова. После окончательного разгрома суховцев под селом Тюнгур и пленения выживших партизан, ходатайствовал об отмене расстрела, знакомого ему по Кавказскому фронту, Ивана Ивановича Долгих. В обозе Сухова белыми казаками было найдено много всякого добра: серебро, золото, ценные вещи, реквизированные красногвардейским отрядом в ходе его двухмесячного похода у местных жителей – фактически все это добро было украдено. Красногвардейцев за это расстреляли, и они были похоронены в братской могиле у села Тюнгур. На Чуйском тракте в районе поселка Белый Бом сооружена мемориальная стела в память об этом событии. Затем Кайгородов примкнул к армии Колчака, но там его карьера не задалась, хотя и хорошо начиналась. Он в начале попал в личный конвой Колчака, но довольно скоро был разжалован за разговоры о необходимости «самостийного» государственного устройств на Алтае. Узнав о разжаловании, Кайгородов сразу же явился в Омск с повинной. Здесь он сумел убедить походного атамана казачьих войск А. И. Дутова дать ему разрешение на формирование на Алтае инородческих полков и приведение алтайцев в казачье сословие. С этим разрешением Кайгородов вернулся на Алтай, где его популярность с этого момента начала возрастать. Почти весь 1919 год Кайгородов находился на Алтае. В ноябре, когда колчаковские армии начали терпеть поражение за поражением, приходя в упадок, командующий войсками горного Алтая капитан Д. В. Сатунин приблизил Кайгородова к себе, особым приказом восстановил его в чине прапорщика, а позже произвёл его в штабс-капитаны с переименованием в подъесаулы по иррегулярной кавалерии Алтая. После разгрома алтайских войск частями Красной армии в феврале 1920 года, отступления оставшихся сил из района Усть-Каменогорска в горы восточной части Алтая и смерти Сатунина, Кайгородов занял его пост, возглавив войска Горно-Алтайской области, а также сводный русско-алтайский отряд. После долгих скитаний по Монгольскому и Русскому Алтаю к началу 1921 года Кайгородов с небольшим отрядом осел в местности Оралго по реке Кобдо неподалёку от русских заимок Никифорова и Мальцева. В этом же году в городе Кобдо китайские солдаты устроили погром среди местного населения, которое стекалось к атаману Кайгородову. Наслушавшись рассказов о погромах, Кайгородов решил нанести ответный удар – его партизаны начали грабить китайских торговцев. Отряд есаула пошел и на Кобдо. Китайцы испугались и покинули город, оставив его на разграбление русским. По некоторым данным в этот момент Кайгородов взял в Кобдо большую добычу, в том числе серебром и золотом, которое было ранее отобрано у русских купцов. В это время Кайгородов координирует свои действия и со знаменитым бароном Унгерном, автором идеи реставрации империи Чингис-хана от Тихого океана до Каспия. За освобождение Урги от китайцев монголы признали Унгерна как перерожденца «бога войны».

После этого успеха Кайгородов со своими людьми терпит два поражения. Первое в хурэ (буддийском святилище) Саруул-гуна вблизи озера Толбо-Нуур. В этот самый момент произошла встреча кайгородовцев с частями Бакича. Второе поражение Кайгородов получил при попытке взять Кош-Агач. Предупрежденные красные встретили врага во всеоружии, и отряд Кайгородова понес большие потери. Неуспех в бою за Кош-Агач окончательно сломил надежды как кайгородовского отряда, так и самого есаула. В отряде начались совещания, митинги. Большинство офицеров отряда отказалось от дальнейшего похода в Западную Сибирь, куда их направил Унгерн. Тогда Кайгородов призвал верных ему бойцов уйти в знакомые районы горного Алтая, где укрыться в естественной крепости в крутых неприступных ущельях Аргута за хорошо знакомым Кайгородову Архытом (ныне село Аргут). Туда к Кайгородову стекались как алтайцы, так и потомки кержаков. Многие приходили с семьями и со скотом. Место, которое выбрал Кайгородов я хорошо знаю – оно находится ниже Узун-Бома по Аргуту за природной крепостью Шибе. Наверху была пулеметная точка, которая простреливала весь путь подъема на Шибе, и этот заслон мог сдержать почти любые силы красных. Здесь красные делали несколько попыток штурма Шибе, но все они закончились для них плохо. С другой стороны, таким защитным пунктом ставки Кайгородова на Аргуте был перевал Буртулдак. Оба этих места я посещал не раз, и последний раз побывал там в прошлом году в своем туре из Джазатора в Тюнгур. Отряд Кайгородова в этом месте продержался порядка года. В это время они тут даже высаживали злаки на берегах Аргута, и построили мастерскую, где лили пули. Но большую часть времени участники отряда занимались охраной и охотой на горных козлов, которых тут самая большая популяция на Алтае.

В апреле 1922 года Кайгородов едет в село Катанда, где пытается узнать о текущем политическом положении, и где надеется пополнить запас продуктов для своего отряда и выменять порох. Тут же при столкновении кайгородовцев с отрядом чоновцев по главной общепринятой версии он был тяжело ранен, и погиб при следующих обстоятельствах. После ранения Кайгородова командир чоновцев Иван Иванович Долгих (тот самый, которого Кайгородов в свое время отпустил), взяв есаула за чуб и отрубил ему голову. Её, окровавленную, насаженную на штык, положили в сосуд со спиртом и отправили в штаб, находившийся в селе Алтайское, а впоследствии провезли её в ящике из-под патронов по алтайским деревням и сёлам с целью показать местному населению, что сопротивление красным бесполезно. За удачно проведённую операцию по ликвидации Кайгородова руководивший ею командир сводного отряда Долгих был награждён орденом Красного Знамени. В 30-е годы Иван Долгих был руководителем первых альпиниад на Белухе. Данная версия времени и места гибели Кайгородова считается общепринятой и указывается в большинстве источников, но существует и альтернативная. По ней Долгих в память о том, что Кайгородов его в схожих обстоятельствах в свое время отпустил, дал Кайгородову сбежать, а отрубленная голова, которую он демонстрировал, принадлежала не Кайгородову, а другому похожему на него человеку из его отряда, который погиб в последнем бою. После этого счастливого бегства Кайгородов добрался до своего отряда между Буртулдаком и Шибе , где отлежался, и спустя некоторое время выздоровел. Но тогда он твердо понял, что красные его в любом случае выдавят из его убежища на Аргуте и он решил действовать на опережение. Он решил уйти в Монголию с самыми преданными казаками. В то же время он хорошо понимал, что уйти в Монголию по населенным местам ему теперь не удастся – там везде красные и их осведомители, и он решил уйти туда по горным тропам, которые красные плохо контролировали, и которые он хорошо знал. С собой Кайгородов взял только самых верных людей, которых было всего пятеро, и двух грузовых коней, которые везли самое ценное, что накопилось за годы гражданской войны у есаула. В основном это было золото и серебро купцов из Кобдо, которое в свое время осело у Кагородова.

Дальше следы этого золота теряются, но мне все же кое-что удалось узнать. Я с 2004 года ходил на Алтай с одним из своих друзей, который имел возможность попасть в секретные архивы. Я ему рассказал эту историю про Кайгородва, и попросил разузнать – нет ли продолжения у этой истории. Так вот, что он по моей просьбе узнал. Этот мини отряд шел через Аргут и Ак-Алаху на плато Укок. Далее он собирался уйти в Монголию через перевал Улан-Даба. На Укоке таможенный пикет уже состоял из красноармейцев. Когда Кайгородов увидел красное знамя на пикете, он решил уходить через секретный перевал Ирбисту-Даба, где его бы никто не ждал. Этот перевал находится в конце Барсового ущелья, и он плохо проходим для коней. Тогда Кайгородов решил спрятать золото и серебро, чтобы вьючные кони не тормозили его караван, наверное, планируя вернутся за ним спустя какое-то время. Они так и сделал – спрятал золото и начал подъем на перевал Ирбисту-Даба. На перевале их увидел разъезд красных. Пять вооружённых всадников вызвали подозрение у этого разъезда, и на следующий день за ними организовали погоню. Настигли их уже за перевалом на территории Монголии в долине реки Их-Ойгорын-Гол. Красные бойцы подкрались к лагерю Кайгородова ночью, и после короткой перестрелки всех спутников Кайгородова положили, и только один из них оказался живым, но тяжело раненным. Именно с его слов и записали эту историю. Место, где спрятали клад – золото Кайгородова, этот тяжелораненный указать не смог. По его словам, Кайгородов прятал золото самостоятельно. Так ли это – до конца не известно, возможно он и знал это место, но не хотел говорить. В любом случае этот последний боец вскоре скончался от потери крови. После этого была организована поисковая экспедиция, которая два года прочесывала окрестности Барсового ущелья, но так ничего и не нашла.

Эту историю я узнал уже давно – лет 10 назад, и она не давала мне покоя, но в этом году эта она получила свое продолжение. Я в последние годы регулярно бываю в Барсовом ущелье на Укоке и всегда внимательно смотрю по сторонам, в надежде что-то там найти. В 2020 году я с туристами там делал выход на ледник, и по дороге мы видели остатки геологического лагеря. Там были геологические ящики и другие останки, которые на это явно указывали – ржавый геологический молоток и остатки промывочного лотка. Я думаю, что геологическая партия там стояла в 50-60-х годах ХХ века. Недалеко от этого лагеря под самым ледником я тоже видел остатки деревянного ящика и на одной из этих дощечек была какая-то буква.

В прошлом году я впервые доехал в Монголии до города Кобдо, и там познакомился с одним интересным человеком, имя свое он просил не называть. Я познакомился с ним совершенно случайно в кафе. Он уже в возрасте, и он рассказал, что он в свое время работал в Монголии, где не уточнял. Когда в Советском Союзе случилась Перестройка, у него в Монголии была девушка, а в Союзе жена, и он принял решение не возвращаться. Тут он прожил уже пол жизни, и знал много по истории Кобдо. Особенно его интересовал период, когда в городе хозяйничали русские купцы. Он сказал, что у него есть интересный архив, в том числе и архивные фотографии, которые он собрал за годы жизни в Монголии. Я напросился к нему в гости, так как меня тоже очень интересуют старые фотографии и у меня есть, к примеру, большой архив фотографий Сапожникова. Когда он мне показывал фотографии, на одной из них был красивый всадник с усами и шашкой. На фотографии была надпись Александр Петрович Кайгородов 1921 год. Фотография привлекла мое внимание и в какой-то момент меня как пробило током – на крупе коня была буква «К» с характерным вензелем, которую я видел на дощечке в Барсовом ущелье на Укоке. Тут у меня сложился весь калейдоскоп – Кайгородов использовал первую букву своего имени как тамгу, которой метят лошадь, и именно этой буквой он, наверное, и помечал и другие свои вещи. Еще одна мысль, которая промелькнула в тот момент в моей голове – скорее всего Кайгородов бросил ящики с золотом в ближайшие трещины на леднике, так как быстро закопать их у него не было времени, и именно поэтому их не нашли в свое время красноармейцы. За прошедшее время ледник отступил, и теперь эти ящики скорее всего лежат в конечной морене под камнями.

В этом году возьму в свой тур на Укок металлоискатель и поищу золото Кайгородова в одном только мне известном месте.

karrvalo

|

| |

| |

| karrvalo | Дата: Среда, 02.04.2025, 12:25 | Сообщение # 38 |

Лучший пользователь сайта 2013 г.

Группа: Заслуженные

Сообщений: 1404

Авто: X-treil

Награды:

6

Репутация: 2

Замечания: 0% ± Статус: Вне сайта (А разве вне сайта есть жизнь?) | Цитата karrvalo (  ) Бомба" от Артема Головина!

Данная версия времени и места гибели Кайгородова считается общепринятой и указывается в большинстве источников,

но существует и альтернативная.

По ней Долгих в память о том,

что Кайгородов его в схожих обстоятельствах в свое время отпустил,

дал Кайгородову сбежать, а отрубленная голова, которую он демонстрировал,

принадлежала не Кайгородову, а другому похожему на него человеку из его отряда,

который погиб в последнем бою.

После этого счастливого бегства Кайгородов добрался до своего отряда между Буртулдаком и Шибе ,

где отлежался, и спустя некоторое время выздоровел.

Но тогда он твердо понял, что...

скорее всего Кайгородов бросил ящики с золотом в ближайшие трещины на леднике,

так как быстро закопать их у него не было времени,

и именно поэтому их не нашли в свое время красноармейцы.

За прошедшее время ледник отступил,

и теперь эти ящики скорее всего лежат в конечной морене под камнями.

В этом году возьму в свой тур на Укок металлоискатель и

поищу золото Кайгородова в одном только мне известном месте.

............

karrvalo

|

| |

| |

|