1 го мая 2007 года четверка спелеологического клуба «Сибирь» отправилась на юг Алтайского края.

Маршрут пролег следующим образом: Новосибирск – Змеиногорск (обследование заброшенных рудников горы Змеиная) – заброшенные рудники в окрестностях села Лазурка – заброшенные рудники в районе села Черепаново – село Усть-Чагырка (Чагырский рудник) – село Чинета – район горы Небо (обзор района, прохождение известных пещер).

В путешествии приняли участие:

• Олег Георгиевич Добров, заведующий кафедрой туризма и краеведения ДТДУМ «Юниор»

• Андрей Юрьевич Киселев, Преподаватель кафедры туризма и краеведения ДТДУМ «Юниор»

• Валерий Георгиевич Иванченко, обозреватель газеты «Книжная витрина»

. .

• Елена Борисовна Вергерская, главный редактор газеты "Книжная витрина"

. .

Так исторически сложилось, что большинство посетителей Алтая, с этим понятием ассоциируют Горный Алтай, связывая его с исключительной красотой, исторической значимостью, «высокодуховностью», уходящей корнями к Рериху и его последователям.

Как бы за чертой восприятия, остается значительная территории, именуемая в просторечье Русским или Рудным Алтаем, Горной Колыванью. Весь приоритет отдается полупьяной, весьма криминальной национальной окраине.

Поэтому, очень большое внимание перераспределению туристских потоков в сторону действительно исторически и культурно интересного района, стало, последнее время, уделяться органами власти Алтайского края.

Многие годы, членом нашей группы Валерием Георгиевичем Иванченко накапливался краеведческий материал о Рудном Алтае. Его достопримечательностях, фольклоре, традициях. Наконец этот материал оформился в довольно значительный проект туристско-краеведческого путеводителя по местам горно-рудного освоения русскими Алтайского края.

Наш короткий вояж ставил целью еще раз осмотреть старинные прииски, до собрать материал о дорожной сети этого района, подходах и подъездах к интересным объектам, встретиться с представителями местных органов власти с целью обсудить структуру и содержание рождающейся книги.

Маршрут путешествия пролег следующим образом

Прибыв в город Змеиногорск

мы обсудили программу нашей мини-экспедиции с председателем комитета по туризму администрации Змеиногорска Александром Прыгунковым

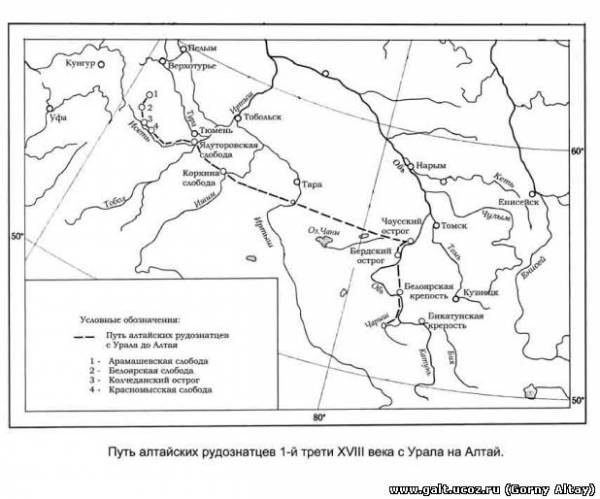

(слева В.Иванченко, справа А.Прыгунков), затем, осмотрев остатки горных выработок горы Змеиная, отправились к заброшенным рудникам в районе селения Лазурка (на обзорной карте район 1) и к «Подземному городу» Черепановских выработок (на обзорной карте район 1). После выехали в район среднего течения реки Чарыш к заброшенным рудникам в районе села Усть-Чагырка (на обзорной карте район 3). И завершили путешествие прохождением пещеры Большая Прямухинская и обзорным выходом на гору Небо - истинного мистического центра Алтая и прохождением пещеры Небинская (на обзорной карте район 4).

Об этом путешествии и будет наш краткий историко-географический очерк, авторами которого выступают В.Г.Иванченко и О.Г.Добров. Что-то мы описали более подробно, некоторых деталей лишь коснулись. Слишком необъятен материал о посещенных местах. Если у читателей появятся вопросы по тому или иному из посещенных нами объектов - пишите. Мы постараемся дать развернутую консультацию.

Северо-Западная часть Алтайской горной системы, расположенная на водоразделе Иртыша и Оби и разделенная в широтном направлении российско-казахстанской границей, носит историческое название Горной Колывани. Здесь находились Демидовские рудники и заводы — головная промышленность Томской губернии XVIII века. Здесь на границе с джунгарскими владениями был форпост освоения русскими юга Сибири. Отсюда проникали беглые крестьяне и раскольники-бегуны на юг, в Камень, в Беловодье. Здесь можно встретить сохранившиеся до наших дней свидетельства разных эпох — стоянки каменного века, курганы скифской эпохи, ямы чудских рудознатцев и рудные разработки сталинских послевоенных времен. Все это сохранилось здесь как в заповеднике — отдельными, нетронутыми островками.

После Курьи равнина начинает всхолмляться, и по приближении к Саввушке, Колыванскому озеру, над горизонтом появляется фас алтайских гор — линия Колыванского хребта с вершинами Синюхой и Ревнюхой

В 1890 году профессором Анучиным было опубликовано старинное русское сказание о Сибири, в котором рассказывалось, что в вершине великой реки Оби имеется озеро с чудесным над ним светом, к тому озеру выходят люди, которые днем и ночью ходят с огнем под землей. И стоит там град великий, но без жителей. Анучин полагал, что рассказ относится к Колыванскому озеру, расположенному в окружении гранитных скал, отличающихся необыкновенными формами. Они имеют вид башен, террас, пирамид и развалин замков. рассказы о таком озере с особенными берегами и чудскими вблизи него копями, по мнению Анучина, легко могли подать повод к возникновению представления о связи озера с рудными разработками и что к озеру подземными ходами выходят люди. Люди Змеиной горы могли обменивать у озера свой металл на другие товары.

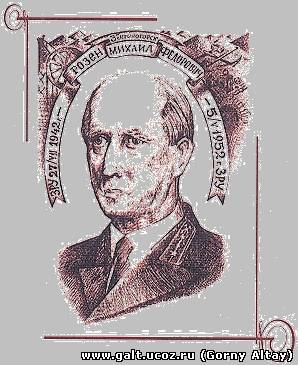

Вопрос о том, кому принадлежит первооткрывательство Змеиногорского месторождения и когда оно было открыто, в литературе толкуется по-разному, — писал краевед Михаил Федорович Розен

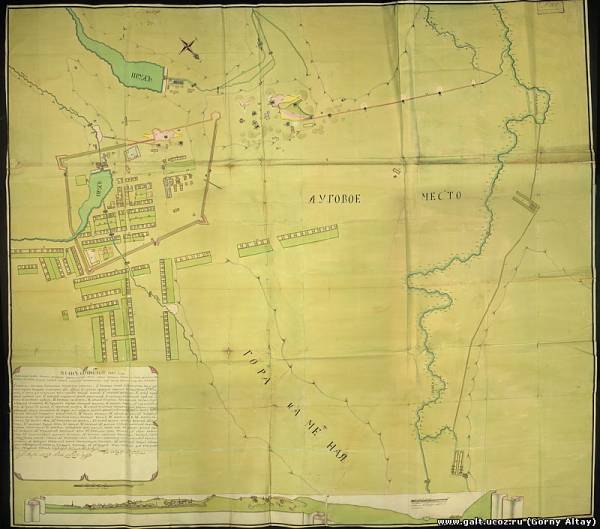

в книге «Колывань и гора Змеиная». Как и большинство других месторождений Алтая, Змеиногорское открыто по чудским разработкам. Слово «чудь» распространилось на европейском русском Севере как общее названием финно-угорских племен, а в дальнейшем его стали применять вообще к древним неизвестным народам и к различным следам далекого прошлого. В таком значении слова «чудь», «чудской» пришли и в Сибирь. Многочисленные древние выработки на Змеиной горе трудно было не заметить и похоже, что о них стало известно еще до демидовских работ. Еще в 1725 году рудоискатель Яков Костылев подал в Сибирский обер-бергамт в Екатеринбурге доношение о медных рудах, обнаруженных в восьми местах по «чудским капищам» и в том числе на горе Змеиной. А в 1744 году в Петербурге стало известно о золотой руде на Змеиной горе. Систематическая разработка месторождения была начата в 1745 году, и тогда же построена временная крепость для защиты от возможных набегов кочевников. Никто и никогда на эту крепость не нападал и к настоящему времени от нее остались две пушки, да название: Батарейная сопка.

И из районов Урала двинулся русский мастеровой люд в алтайское Беловодье

Другая сопка над Змеиногорском носит название Караульной. Возможно, еще в древности на этой господствующей над округой горе находилась постоянная стража, предупреждающая о приближении грабителей добытого золота. По мнению археолога Сергея Руденко, именно об этих местах говорит известный рассказ Геродота о соседствующих с гипербореями и одноглазыми аримаспами стерегущих золото грифах.

«Змеиная гора, — писал академик Петр Симон Паллас, посетивший Змеиногорск в 1771 году, — по справедливости заслуживает быть названной главою всех досели известных сибирских рудников». Академик Лаксман в своем сочинении о серебряной руде, опубликованном в 1775 году, писал, что на Змеевой горе: «...с 1745 года даже до 1768 года руду сию, смешанную с самородным золотом в таком великом количестве находили, что казалося будто верхняя часть помянутой горы толстую жилу из одной сей руды, с малым токмо примесом некоторых руд содержала»

Более подробно о городе Змеиногорск можно прочитать здесь: http://galt.ucoz.ru/publ/45-1-0-82

Продолжение смотрите здесь: http://galt.ucoz.ru/blog/2009-03-09-23

Треки отдельных участков маршрута выложены здесь

Трек SheRud.plt –линия пути из Змеиногорска до заброшенных рудников в Черепаново. http://galt.ucoz.ru/load/6-1-0-26

Трек Chineta.plt –линия пути от Чинеты до места нашего лагеря у северных склонов горы Небо, чуть не доезжая Устья Прямухи. http://galt.ucoz.ru/load/6-1-0-27

Трек Piht.plt линия пути от Лазурки до приисков на склоне горы Пихтовая (затопленная штольня) http://galt.ucoz.ru/load/6-1-0-28 |